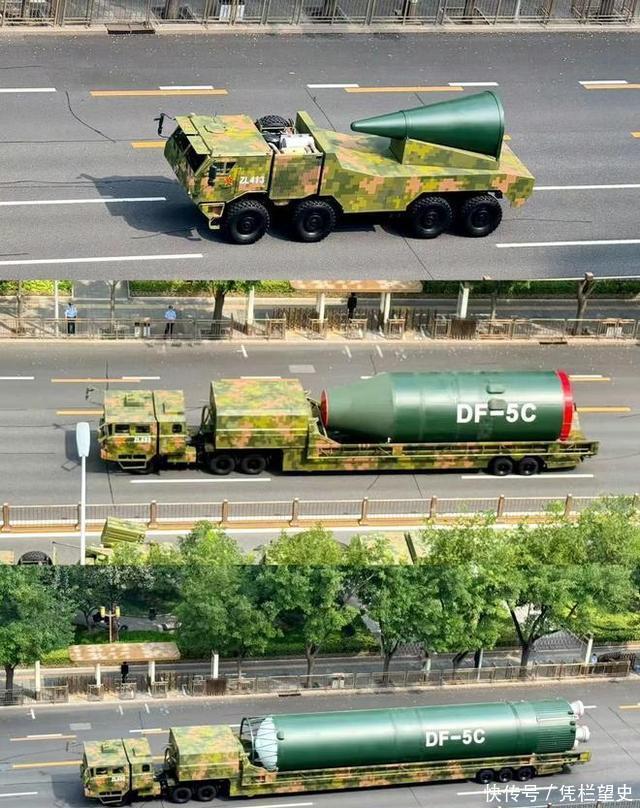

九三阅兵已经落下帷幕最安全的配资平台,但场上的一些细节还在持续发酵,尤其是解说员介绍东风-5C时那句“打击范围覆盖全球”,一下子成了全场的高光点, 不仅在国内传开,也让美欧国家坐不住,阅兵结束后,美欧立刻调整口风,开始正视中国的实力,而日本听到这话则显得格外不安。 相比之下,韩国迅速派出代表访华,抓住了难得的机会,在这一场外交互动中成了最大的受益者。 九三阅兵结束后,最先值得注意的是美国的反应,特朗普这次在公开场合对中国表示祝贺,语气不像过去那么强硬最安全的配资平台,反而带着更多低调与克制,虽然他说话仍有自我渲染,但整体态度明显收敛。

相比之下,韩国迅速派出代表访华,抓住了难得的机会,在这一场外交互动中成了最大的受益者。 九三阅兵结束后,最先值得注意的是美国的反应,特朗普这次在公开场合对中国表示祝贺,语气不像过去那么强硬最安全的配资平台,反而带着更多低调与克制,虽然他说话仍有自我渲染,但整体态度明显收敛。 特朗普过去主张对华强硬,现在的表现更像是在试探另一种做法: 对抗不是唯一选项,应考虑更多务实路径,这种变化让人不得不重视美国的政策方向可能在调整。 与此同时,欧洲的反应也在变化,过去不少声音经常把中国标签化为“威胁”,并在外交场合采取回避或批评的立场,阅兵之后, 欧盟层面和部分国家的口径出现转向,欧盟委员会发布的声明强调加强沟通与合作,维护全球稳定。

特朗普过去主张对华强硬,现在的表现更像是在试探另一种做法: 对抗不是唯一选项,应考虑更多务实路径,这种变化让人不得不重视美国的政策方向可能在调整。 与此同时,欧洲的反应也在变化,过去不少声音经常把中国标签化为“威胁”,并在外交场合采取回避或批评的立场,阅兵之后, 欧盟层面和部分国家的口径出现转向,欧盟委员会发布的声明强调加强沟通与合作,维护全球稳定。 这与此前的激烈指责形成对比,个别国家领导人公开呼吁反思过去的缺席和回避,认为历史事实不应被淡化,合作与对话更符合当下利益,民间舆论中仍有担忧,但在政策层面,务实的声音在增多。 欧洲现在压力很大,不得不重新考虑和中国的关系,尤其是在安全和产业链上的问题。

这与此前的激烈指责形成对比,个别国家领导人公开呼吁反思过去的缺席和回避,认为历史事实不应被淡化,合作与对话更符合当下利益,民间舆论中仍有担忧,但在政策层面,务实的声音在增多。 欧洲现在压力很大,不得不重新考虑和中国的关系,尤其是在安全和产业链上的问题。 中国在最近的阅兵中展示了不少先进装备,这让欧洲和北约内部的人意识到, 中国在高端科技和军工上的实力已经上了新台阶, 他们普遍觉得,这只是外界能看到的一部分,中国真正的潜力可能还远不止于此,未来对欧洲安全和全球格局的影响会更深。 在这种现实面前,如果欧洲和美国还抱着老一套的思维方式去应对,不仅解决不了矛盾,反而可能让矛盾越来越大,所以,这段时间美欧的口风明显变了,开始主动释放沟通的信号,想要避免局势进一步恶化。

中国在最近的阅兵中展示了不少先进装备,这让欧洲和北约内部的人意识到, 中国在高端科技和军工上的实力已经上了新台阶, 他们普遍觉得,这只是外界能看到的一部分,中国真正的潜力可能还远不止于此,未来对欧洲安全和全球格局的影响会更深。 在这种现实面前,如果欧洲和美国还抱着老一套的思维方式去应对,不仅解决不了矛盾,反而可能让矛盾越来越大,所以,这段时间美欧的口风明显变了,开始主动释放沟通的信号,想要避免局势进一步恶化。 与此同时,日本过去一直依赖美国和欧洲的支持来维持它在亚洲的战略,现在看到美欧对中国的态度有所调整,它的处境就变得更被动。自2024年以来,日本花了很多钱和精力去做外交游说,想要拉拢更多国家加入遏制中国的阵营。 数据显示,仅在2025年上半年,日本为协调联合立场投入了可观的资金和外交人力,然而,阅兵后美欧的态度转变,让日方原本寄望的支持变得不那么稳固。

与此同时,日本过去一直依赖美国和欧洲的支持来维持它在亚洲的战略,现在看到美欧对中国的态度有所调整,它的处境就变得更被动。自2024年以来,日本花了很多钱和精力去做外交游说,想要拉拢更多国家加入遏制中国的阵营。 数据显示,仅在2025年上半年,日本为协调联合立场投入了可观的资金和外交人力,然而,阅兵后美欧的态度转变,让日方原本寄望的支持变得不那么稳固。 日本的“刷存在感”策略出现明显偏差,国际回应没有按日方预期那样一致,外界对日本立场的响应减弱,这使得日本在短期内陷入外交上的被动。 日本在当前形势下也感到了不安,同时也开始调整政策方向,日本的媒体和一些政策研究人士普遍认为,现在所承受的压力明显增加。

日本的“刷存在感”策略出现明显偏差,国际回应没有按日方预期那样一致,外界对日本立场的响应减弱,这使得日本在短期内陷入外交上的被动。 日本在当前形势下也感到了不安,同时也开始调整政策方向,日本的媒体和一些政策研究人士普遍认为,现在所承受的压力明显增加。 他们担心的是,如果周边大国之间出现新的合作机会,而自己没能及时跟上,就可能在安全和外交上失去主动,换句话说, 这次阅兵引发的一系列变化,使日本在短期内很难顺利推进自己的战略目标。 和日本相比,韩国的操作更灵活,它没有完全站在某一边,而是尽量在美国、中国和欧洲之间找平衡,韩国的出口结构和产业布局,让它在半导体、新能源这些关键行业里有很强的竞争力,也能更快适应变化。

他们担心的是,如果周边大国之间出现新的合作机会,而自己没能及时跟上,就可能在安全和外交上失去主动,换句话说, 这次阅兵引发的一系列变化,使日本在短期内很难顺利推进自己的战略目标。 和日本相比,韩国的操作更灵活,它没有完全站在某一边,而是尽量在美国、中国和欧洲之间找平衡,韩国的出口结构和产业布局,让它在半导体、新能源这些关键行业里有很强的竞争力,也能更快适应变化。 在国际局势动荡的时候,韩国看到的不只是风险,还能抓住机会, 政府在外交上采取更务实的态度,一方面继续维持和美国的同盟关系,另一方面也努力稳住和中国的合作,不想因为选边而把路堵死。 阅兵结束后,韩国很快调整了外交动作,在朝鲜确认访华后,韩国立即加派代表团前往,表现出积极态度, 新上任的总统李在明主导了这些安排,他一边强调韩国对地区和平和稳定的关注,一边也展现出他把握外交时机的能力。

在国际局势动荡的时候,韩国看到的不只是风险,还能抓住机会, 政府在外交上采取更务实的态度,一方面继续维持和美国的同盟关系,另一方面也努力稳住和中国的合作,不想因为选边而把路堵死。 阅兵结束后,韩国很快调整了外交动作,在朝鲜确认访华后,韩国立即加派代表团前往,表现出积极态度, 新上任的总统李在明主导了这些安排,他一边强调韩国对地区和平和稳定的关注,一边也展现出他把握外交时机的能力。 这种做法有双重意义,一方面,韩国通过对话和接触,保持了与中方的沟通渠道,为未来的合作和危机管理留下空间,另一方面,韩国在与美国和欧洲的关系上并未做出激烈对立的选择,避免触碰盟友的底线。 最终, 韩国在这一轮局势变化中,既维持了和西方的基本关系,又在对华交往中掌握了一定主动。

这种做法有双重意义,一方面,韩国通过对话和接触,保持了与中方的沟通渠道,为未来的合作和危机管理留下空间,另一方面,韩国在与美国和欧洲的关系上并未做出激烈对立的选择,避免触碰盟友的底线。 最终, 韩国在这一轮局势变化中,既维持了和西方的基本关系,又在对华交往中掌握了一定主动。 其实,韩国的经济情况也决定了它必须这样做,半导体、新能源这些产业让韩国在全球供应链中占据重要地位,而中国又是韩国企业非常依赖的市场,这种贸易关系短期内根本替代不了,基于这些现实,韩国更愿意通过务实的合作方式来保护和扩大自身利益。 这次阅兵的意义不只是展示武器,而是明确传递出一个信息, 中国的实力已经成为影响国际格局的重要因素,各国都不得不重新评估对中国力量的认识。

其实,韩国的经济情况也决定了它必须这样做,半导体、新能源这些产业让韩国在全球供应链中占据重要地位,而中国又是韩国企业非常依赖的市场,这种贸易关系短期内根本替代不了,基于这些现实,韩国更愿意通过务实的合作方式来保护和扩大自身利益。 这次阅兵的意义不只是展示武器,而是明确传递出一个信息, 中国的实力已经成为影响国际格局的重要因素,各国都不得不重新评估对中国力量的认识。 未来的国际秩序,特别是在亚洲,不会再由单一力量主导,而是多方相互作用、不断调整平衡,谁能更快理解局势变化,抓住机会,谁就更可能在竞争中取得优势。 相反,那些固守旧有思维、抱着僵化策略不放的国家,最终只会被时代的浪潮无情地淘汰,真正决定一个国家未来命运的,不仅仅是钢铁和导弹,更是根植于现实、能够灵活应变的战略智慧。

未来的国际秩序,特别是在亚洲,不会再由单一力量主导,而是多方相互作用、不断调整平衡,谁能更快理解局势变化,抓住机会,谁就更可能在竞争中取得优势。 相反,那些固守旧有思维、抱着僵化策略不放的国家,最终只会被时代的浪潮无情地淘汰,真正决定一个国家未来命运的,不仅仅是钢铁和导弹,更是根植于现实、能够灵活应变的战略智慧。

鑫福网提示:文章来自网络,不代表本站观点。